執筆:インターネット調査品質委員会

委員長 村上 智章

インターネット調査は、今や調査業界にとって欠かせない手法となっています。しかし、近年、「回収が以前よりも難しくなった」、あるいは「回答の品質が悪くなった」と実感している方も多いのではないでしょうか。今回は、インターネット調査の根幹を支える「リサーチモニターの実態と変化」に警鐘を鳴らします。

モニターという協力者があって成立するインターネット調査なのに、モニターを軽視したこのままのやり方を続けていたのでは、10年後にはインターネット調査は消滅しているかもしれません。インターネット調査はIDIやFGIといった定性調査のリクルーティングにも使われており、今のこの流れを食い止めなければ、取返しが付かないことになります。

インターネット調査はスマートフォンで回答する時代に

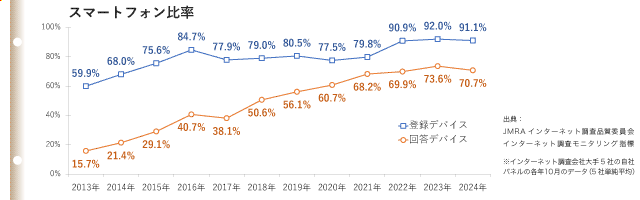

スマートフォンの普及により、私たちの情報接触のスタイルは大きく変化しました。リサーチモニターもPCからスマホへと利用デバイスを急速にシフトしてきています。2024年時点では、モニターの91%がスマートフォンから登録し、アンケート回答も71%がスマホ経由となっています。

※大きな画像で見る場合は、図をクリックしてください。

こうした変化に対して、各調査会社のアンケート画面のスマホ最適化は進んできていますが、肝心の調査票設計が“PC前提”のままであるケースは依然として多く見られます。スマートフォンの画面には限界があり、選択肢が見づらく操作も煩雑になるため、モニターにとって「苦行」とも言える体験になっているのです。

しかし、より深刻なのはこうした技術的課題ではありません。いま、インターネット調査の土台を揺るがしているのは、リサーチモニターの「モチベーション」が急激に低下しているという事実です。

可処分時間の奪い合いとリサーチの存在感の希薄化

ネットリサーチモニターの多くは、謝礼を目的に登録しています。ポイントがなければ、99%以上の人はアンケートに回答しないでしょう。しかし、昨今の“ポイ活”ブームにより、ポイントを獲得する手段は多様化。動画視聴やゲーム、レシート投稿、SNS連携など、楽しく・手軽に・短時間でポイントを得られる選択肢が増えています。その中でインターネット調査は退屈なアンケートを時間をかけて回答しても、数十円分のポイントしかもらえないのであれば、労力に見合っていない、タイパが悪いポイ活だと受け止められてもしかたありません。

図2で示しているのは、これは2023年10月にアンケートに回答していたモニターのうち、2024年10月にもアンケートを回答していた人の割合です。これによるとネットモニターの年間アクティブ維持率は全体でわずか64%です。さらに、新規登録モニターに限れば、1年後の維持率は11%、10代では5%、20代でも7%という厳しい状況です。

※大きな画像で見る場合は、図をクリックしてください。

このデータが示しているのは、「一度離れたモニターは戻ってこない」という現実。そして、新規登録者の流入では追いつかないスピードでモニターが離脱していっているのです。

可処分時間の奪い合いが激化するなか、スマホ1台で楽しめる娯楽は無限に広がっています。動画、SNS、ゲーム、音声コンテンツ……その中で「アンケートに答える」ことは、果たしてどれほど競争力を持ち得るでしょうか。

特に若年層は、“情報の受け手”ではなく、“発信者”としてSNSやコンテンツ制作に時間を費やしています。彼等彼女等にとってアンケートは「面白くない」「報酬も少ない」「ただの苦行でしかない」――つまり、「最もROIの低い行動」になっている可能性があります。

また、クライアントのあれもこれも聞きたいという欲求は判らないわけではありません。しかしながら、回答者の気持ちに寄り添った調査票設計ができるリサーチャーがこの業界からも少なくなっていることも、インターネット調査の消滅に向かわせている要因にもなっているのではないでしょうか。Excel上で調査票を設計するのではなく、調査開始前にひとりの回答者として調査画面を回答しているリサーチャーはいますか。

AI自動回答のリスク:データの信頼性が失われる

さらに深刻なリスクが、生成AIの普及による「自動回答」です。海外では既にAIによる回答が調査データに混入しているという報告も出ています。日本国内では大きな問題として顕在化していませんが、今後誰もが“それっぽい”回答を大量に生成できてしまう時代がもうそこまで来ています。

見た目には整ったデータでも、中身が“空洞”であることのリスク―。その背景には、アンケートが淡々とした作業になってしまっている現状があります。設問の意図が伝わらず、意味のないマトリクス設問をひたすら処理する…そうした経験の蓄積が、回答者の“真摯に答える意欲”を奪っているのです。

その結果、疲弊してしまったモニターは悪びれることなくAIでの回答依存が進んでしまう。そして、マーケティング・リサーチの信頼性が根本から失われてしまう危機が近くまで忍び寄っているのです。

“モニター起点”の原点回帰とネットリサーチの再構築を

このような構造的な危機に直面している中で、私たちが今できる最も重要なことは、「モニターが継続したくなる設計」へと転換することです。スマートフォンに最適化されたUI/UXはもちろん、調査票そのものも「楽しく・短く・わかりやすく・意味のある体験」となるよう、根本から見直す必要があります。

また、単にポイントを付与するだけでなく、ゲーミフィケーションやSNSとの連携、パーソナルフィードバックの提示など、より能動的な体験と報酬を結びつける仕組みも採り入れていくことも考えられます。特に若年層のモチベーションを維持するためには、これまでの常識にとらわれない柔軟な発想の転換が求められます。

いずれにしても調査に協力してくれる人がいなければ、インターネット調査はできなくなります。調査業界は「ネットリサーチモニター」という存在を尊重しなければなりません。この危機を“他人事”とせず、業界全体で知恵と工夫を持ち寄り、「モニター起点」でリサーチのあり方を再構築すること―――それこそが、インターネット調査の未来を守る唯一の道ではないでしょうか。

掲載日:2025年4月15日