ISO/TC225国内委員会 委員長 一ノ瀬裕幸

2022年11月にChatGPT 3.5が公開され、生成AIが一躍注目を浴びてから早くも1年以上が経過しました。この間の技術革新のスピードはすさまじく、インサイト産業界を含めて世間の関心は「この新技術をどう使うか?」で持ちきりです。その一方で、生成AIがもたらすリスクや懸念(問題)点についても国際的な議論が盛んになってきました。EUのAI規制法の成立が間近に迫り(適用開始は2026年の見込み)、日本でも著作権法の改正に向けた検討が進むなど、法規制面でも急激な変化が見込まれています。

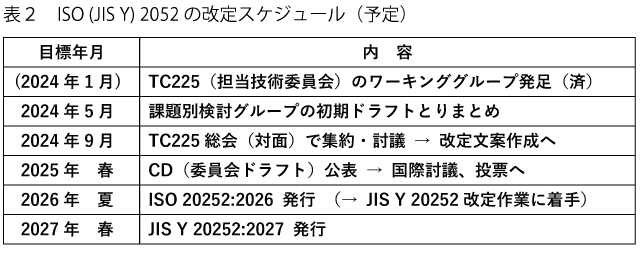

こうした環境変化を受け、市場・世論・社会調査・インサイト産業界の国際的な品質管理基準であるISO 20252(JIS Y 20252)の改定作業が開始されました。詳細な検討はこれからになりますが、① 生成AIの活用を含めた諸工程の「自動化」に関わる課題設定と、② Fraud(詐欺)対策をはじめとする「データ品質確保」のためのベストプラクティスを定式化することを目指しています。改定目標時期は2026年夏(その後、日本では1年以内にJISに反映)と少し先の話になりますが、AI普及に並行させ、技術の進展に合わせた機敏な対応を図るため、日本でも対処策の検討を進めていくことが求められています。

1.GDPR騒動の再来か? EU・AI規正法の脅威

EU(欧州委員会)のAI規制法案は、実は生成AIブームにかなり先立つ2021年4月に最初の提案がなされています。ChatGPT等の登場に伴って内容も更新され、もう間もなく成立する予定と聞いていますが、かつてのGDPR(EU一般データ保護規則 =個人情報保護法制)と同様に、当該分野での事実上の国際標準(少なくともその基礎)になるであろうと見込まれています。具体的な規制の細則については施行基準が設定され、24カ月間の準備期間を経て適用されることになっています。

詳細は省きますが、ここで大きな問題となるのがGDPRの時と同様、「域外適用」とばく大な「罰金」です。

- 域外適用(EU域内で活動するすべての事業主体に適用される)

- 違反した場合の巨額の罰金(案:最大3,000万ユーロ=約50億円か、世界売上高の6%)

現実問題として、市場調査会社が巨額の罰金を背負う事態になることは考えにくいと思われますが、EUの価値観に基づく規制が実質的に全世界を縛った場合、日本でのインサイトビジネスにも大きな影響を及ぼすことが危惧されているところです。JMRAでもESOMARや各国の市場調査協会と連携しつつ、的確な対処策を探ろうとしています。

法規制には業界の自主規制で応えることが原則・有効

ISO (JIS Y) 20252(市場・世論・社会調査及びインサイト・データ分析)に限りませんが、ISO規格は定期的(通常は5年)に見直しをかけることがルールになっています(「見直したが改定はしない」もあり)。現行のISO 20252は2019年版ですが、すでに2023年のTC225(担当技術委員会)総会で「自動化」を含めた改定を行うことが決定されていました。ChatGPTを含む生成AIの普及以前から、DX(デジタルトランスフォーメーション)が話題となり、具体的な対応課題になっていたことが背景にあります。もう1点、生成AI登場の影響もあると考えられますが、欧米を中心にFraud(詐欺行為)によるデータ品質の棄損がいっそう加速・危惧され、対策が急務となったことが挙げられます。

近年、日本では「No.1調査」を称する非公正な「調査もどき」が問題となり、消費者庁による行政措置命令なども出されるところとなっていますが、欧米諸国では調査協力謝礼目当ての(人間ではない)ボットによる詐欺行為がエスカレートし、ネット調査の品質低下が懸念される事態となっています(広告業界でも類似した「クリック詐欺」による広告費詐取被害が大問題となっています)。

これらは技術の進歩と裏腹の副作用ともいえ、今後とも「いたちごっこ」が続くものと予想されてはいますが、当業界としても断固とした対応と継続的な対策が必要です。

以前にGDPR対応が話題になった時には、ESOMARを中心としたEU当局へのロビー活動や、各国の個人情報保護法制への対応により、「市場調査業界ではプライバシーや個人情報保護の対応が適切に行われている」ことが認知され、当業界はほぼ規制(または監視)対象とはなりませんでした(今後、大きな事件が起きてしまうとわかりませんが)。

今回のAI規制は性格を異にしていますが、基本的には次の2点が問われることになります。

- プライバシー/個人情報保護の徹底

- 品質(精度/透明性/責任性等)の確保

そのような意味では、GDPRの時と同様に、早期にインサイト産業界としての規範を確立し、実践に裏打ちされた自主規制策のアピール等を通じて対処していくべき課題になると考えられます。

今後、さまざまな対策検討・対応機会がめぐってくると思われます。現段階ではまだまだ先行きが読めませんが、情報収集を含めて関係する皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

以上

2024年2月20日掲載