ESOMAR GMR日本アンバサダー 一ノ瀬 裕幸

市場・世論・社会調査業界の国連憲章にもたとえられる「ICC/ESOMAR国際綱領」が、2016年以来9年ぶりに改定されようとしています。この間、当業界はGDPR(EUの個人情報保護法制)の適用開始(2018年~)、コロナ禍への対応(2020年~)、生成AIの急速な普及(2022年11月~)といった荒波にもまれてきました。

社会経済環境の変化を反映し、今回の改定では (1)AIをはじめとするデジタル環境進化への対応、(2)GDPR以降の個人情報保護体制強化、(3)調査品質対策の強化などが焦点となっています。調査・分析業務の発注者(クライアント)ニーズも変化を続けており、当業界が今後果たすべき役割の革新が問われていると言えるでしょう。

新綱領(案)はほぼ議論が出尽くし、6月12日のESOMAR臨時会員総会で採択され、ICC(国際商業会議所)の理事会承認を経て発行される見込みです(最終的な採択時に変更が加えられた場合には、追って解説させていただきます)。

今後、JMRAマーケティング・リサーチ綱領の改定、ISO 20252(日本ではJIS Y 2052)の改定、各種ガイドラインへの反映などが続くことになります。

1.ESOMAR国際綱領とJMRA綱領との関係

今さらですが、「そもそも綱領って何?」についておさらいしておきましょう。

ESOMAR国際綱領(ICC/ESOMAR International Code)は、市場・世論・社会調査及びデータ分析に関する世界的な倫理・行動規範(現行版は2016年12月発行)です。ESOMARとICC(国際商業会議所)が共同で策定し、世界中の調査業界団体やクライアント企業がこれを参照・遵守しています。ESOMARは世界約130カ国以上に会員を有しており、日本を含む50カ国以上・60以上の市場調査協会がこの綱領を採択(adopt)していますので、実質的な世界標準として運用されていると言ってよいでしょう。調査業界の国連憲章にもたとえられています。

一方、JMRA綱領(日本マーケティング・リサーチ綱領)は、日本国内の市場調査関係者向けに制定された職業倫理規範(しばしば「倫理綱領」とも称されます)で、現行版は2017年5月に改定されています。JMRAでは、国際的な動向や日本国内の法令・社会状況を踏まえつつ、会員社や日本国内のリサーチャーが守るべき基準を定め、遵守を呼びかけてきました。日本の調査業界の憲法とも言えるでしょう。会員社に重大な綱領違反があった場合には、最悪で除名処分が科されることもありえます。

なお、ESOMAR綱領は世界共通の基準ではありますが、JMRA綱領と100%一致しているわけではありません。JMRA綱領では、ESOMAR綱領の原則や精神に準拠しつつ、日本の法制度や実情に合わせた規定を追加・調整しています(「子どもの年齢」定義など*)。これは世界各国も同様です。基本的にESOMAR綱領は原則論ですので、国際的な信頼性を担保するために整合性を確保することは求められていますが、ルールの詳細は各国独自の規定やガイドライン等で定めることになっているのです。

*)例えば、今回の用語定義で「子ども」は“12歳以下”とされましたが、「国・地域の法律によっては異なる場合がある」との注釈がついています。先進国では“16歳以下”が一般的で、JMRA綱領では“中学生以下”としています。

2.今回の改定のねらいと意義

新綱領(案)の詳細については、第3稿の翻訳版(pdf)を参照ください。

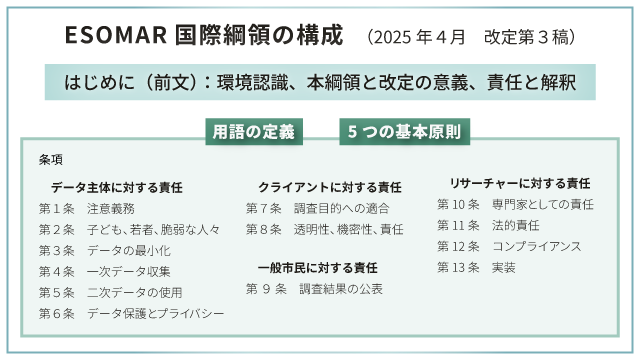

全体的な構成については下図に示しました。

(1)今回の改定のポイント

ここでは、今回の改定検討過程のポイントについてご紹介したいと思います。

-

社会経済環境が変化しても変わらぬ基本原則の確認

-

デジタル技術の進歩、データ活用の多様化が急速に進展しています。そうした中でも変わることがない、リサーチャーの倫理的・法的責任を明確化することを目指しています。

-

特に、生成AIの不適切な利用を含む誤情報や偽情報の蔓延が問題となっている新しいデジタル環境の下で、調査やデータに関わるすべての利害関係者間において調査に対する信頼を維持し、向上させることがよりいっそう求められています。

- 環境変化に適応した重要なルールの更新または導入

-

一方で、環境変化に適切に対応するための規範の更新や新たな導入も必要になっています。例えば、遵法精神や倫理観の尊重、個人情報/プライバシー保護は昔から当業界の「常識」ですが、GDPRの制定とそれに続く世界各国の個人情報保護法制の強化によって、私たちが対応すべき幅は広がり、深さも多様化しました。

-

また、生成AIをはじめとするデジタル技術の著しい発展は、今後の中長期にわたって調査方法やインサイト提供のあり方に変化をもたらすでしょう。しかし、説明責任の履行、透明性の確保、人間による監視の必要性などのルールは、形を変えつつも引き続き重要になると考えられます。

あまり冗長になってもいけませんので、以下は簡略化した箇条書きとさせていただきます。

(2)5つの基本原則

- 合法性・正直さ・透明性・誠実さの堅持

- 注意義務の徹底と対象者保護(特に子どもや脆弱な人々への配慮)

-

個人データの透明性をもった取扱いと完全な保護

-

社会的信頼・信用の維持と調査の評判毀損禁止

-

調査に関する実施責任の明確化(間接的な関与者も含む)

(3)主要な条項

- データ主体(調査対象者)に対する責任

- 注意義務の徹底、調査以外の活動との明確な分離(第1条)

- 子ども・若者・脆弱な人への特別な配慮と保護者の同意取得(第2条)

- データ収集時の身元開示、調査目的とデータ保持期間の説明など(第4条)

- 調査対象者の権利、データ及びプライバシー保護の徹底(第6条)

-

クライアントに対する責任

-

調査目的への適合性、ターゲット集団に合致した設計と分析、技術情報の提供(第7条)

- 透明性、機密性、責任性の確保(第8条)

- 一般市民に対する責任(第9条)

- 調査結果を公表する場合、その妥当性を判断できる情報の提供、AIや合成データの利用有無も明示

- 身元公開が伴う場合には事前の同意が必須

- リサーチャーに対する責任(職業倫理と法的義務)

- 誠実性・客観性・透明性を重視したプロとしての行動を求める(第10条)

- 国際法、国内法と本綱領に準拠した法的責任の履行(第11条)

- 調査関係者全員の綱領、コンプライアンス遵守(第12条)

- 各国の自主規制機関と連携して運用(第13条)

3.今後の日本での対応と市場への影響

綱領の改定というのは、そうそう頻繁に行われるものではありません。日本においても、この取り組みを当業界のアピールに大いに活用していきたいと考えています。

(1)JMRAマーケティング・リサーチ綱領の改定

JMRAは今年創立50周年を迎え、10月2日には記念イベントも予定されています。ESOMAR綱領の改定に即応し、こうした節目にふさわしい日本版マーケティング・リサーチ綱領の改定・発表を予定しています。

(2)JIS Y (ISO) 20252の改定に連動

国際的な市場・世論・社会調査の品質管理基準であるISO 20252(日本ではJIS Y 20252)も、並行して改定作業に取り組んでおり、2026年の5~6月頃に新版が発行される見込みです。また、同期を取るためのJIS改定も2026年度中を目標に進められる見通しです。

(3)各種ガイドライン類の改定

基本的に綱領は原則論ですので、調査の現場に活かすためには具体的なガイドライン類の改定・整備が必要になります。特にAI活用に関わる技術やルールなどは変化が激しいと予想され、ガイドライン等も即応性の高い運用が求められることになると考えられます。

(4)派生する諸課題への対応

現実的に日本で直面している問題として、オンライン定量調査の品質管理強化、回収率の低下(特に若年層)対策、生成AIの有効な活用策などが焦眉の課題となっています。難題が続きますが、今回の綱領改定は、そうした諸課題に対しても原則を踏み外さない王道の対処を求めているものと思われます。

今回の綱領案が掲げる原則や理念は、当業界及びリサーチャーの皆さんが新たな環境下で社会的・倫理的・法的な責任を果たし、よりいっそうの信頼を勝ち得ていくための重要な指針となるものです。

JMRAとしても複数の委員会に対応をお願いすることになると思われますが、会員各社はもとより、クライアントや学界側の関係者の皆さまにもご協力をいただきながら、PRを進めて参りたいと考えています。

以上

2025.05.20